Le site du Minou nous offre aujourd’hui un belvédère à la vue imprenable sur la mer. Ce bastion, érigé sur l’une des premières incisives du goulet, a participé, au cours de plusieurs siècles, à la défense active des approches du port de Brest. Les Vigies tentent d’en percer les anciens secrets.

Aride de ses roches et de ses souvenirs, l’enceinte fortifiée se voulait impénétrable sans un laissez-passer. Hier encore, en 1940 le fort du Minou fut hérissé par l’envahisseur de barbelés. La paix retrouvée, gardant un oeil toujours vigilant sur le large, une tour fût élevée au pied du phare en 1960. Sous son radôme, futur sémaphore, un radar surveillait alors discrètement le trafic maritime s’approchant de notre littoral.

Recherches et rares témoignages:

Aux archives, malgré notre persévérance, les miliciens gardes-côtes de Vauban sont avares de leurs révélations. Les canonniers de l’infanterie de marine restent muets. Aujourd’hui, le vétéran se remémorant sa carrière de sentinelle se laisse aller, parfois, à de rares confidences. Les secrets du Minou se chuchotent encore à voix basse.

Dans un précédent article, « Un pompon rouge au Minou » nous évoquions les souvenirs d’un des premiers matelots affecté sur ce site en 1961.

https://www.lesvigiesduminou.bzh/index.php/2021/12/31/un-pompon-rouge-au-minou/

Quinze ans plus tard, 1974, 1975, de nouveaux témoignages confirment la vocation de sentinelle militaire du Minou.

Copains d’avant:

Nostalgie du temps qui passe, dispersés par la vie aux quatre coins de la France, quelques-uns de ces jeunes hommes, appelés du contingent se retrouvent bien des années plus tard. Tradition perdue où nos parents, originaires du même village et de la même tranche d’âge, se réunissaient chaque année pour « la classe ». Grâce aux nouveaux réseaux, l’occasion est donnée de partager et d’évoquer aujourd’hui un épisode souvent inoubliable de la vie.

Un service militaire au pied d’un phare:

Lorsque la nuit efface nos repères, les éclats blanc et rouge du Petit Minou guident les marins et les ramènent à bon port. Au-delà de l’horizon, par quel mystère influencent-ils nos rencontres? C’est ainsi que nous avons fait connaissance de Pierre et de Yves il y a quelques jours. Sans doute étions nous attirés par la même lumière.

50 ans après leur service militaire au fort du Minou, nos nouveaux amis pourraient, à travers nos dernières correspondances, nous révéler quelques épisodes de la vie mystérieuse qui régnait derrière les remparts de cette cité alors interdite.

Bonjour Yves, pourriez-vous nous raconter votre découverte du Petit Minou à cette époque?

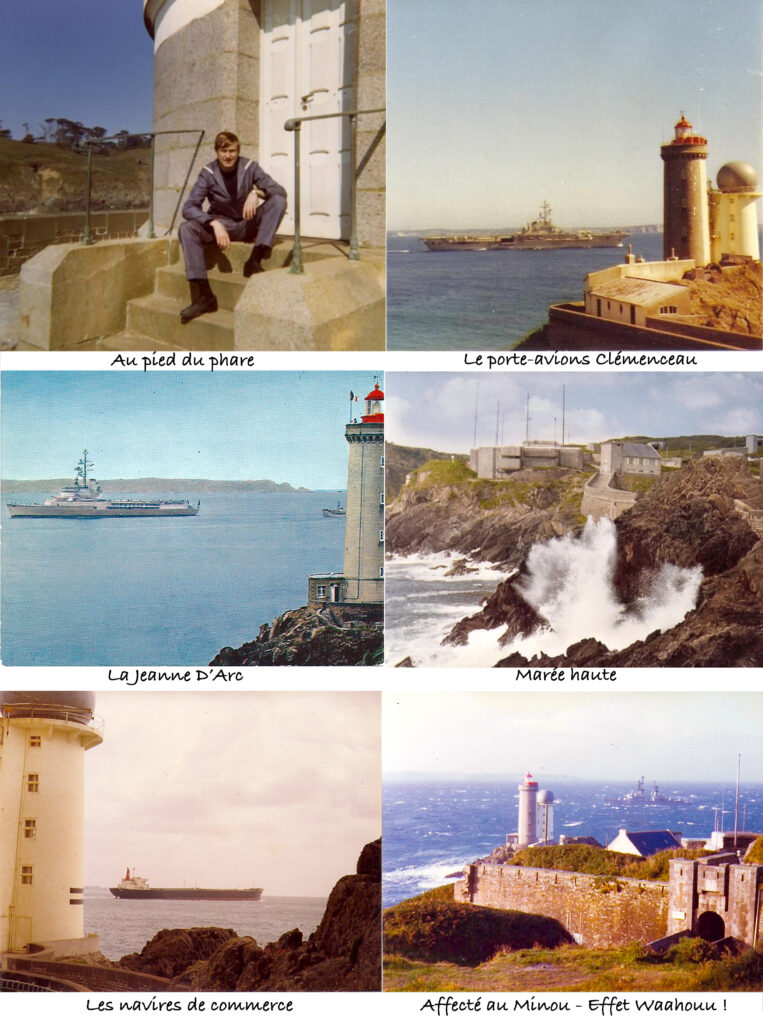

- Je suis originaire de l’Aveyron, j’ai effectué mon service national dans la Marine Nationale de décembre 1973 à novembre 1974. Après dix jours de classes au Centre de Formation Maritime d’Hourtin, j’ai été provisoirement affecté à la station de transmissions du Cranou dans les Monts d’ Arrée. Deux semaines après, j’ai reçu mon affectation définitive à la Pointe du Petit Minou.

Je vous laisse imaginer ma stupéfaction lorsque la voiture a atteint le promontoire qui domine ce site et que le chauffeur m’a dit : « On y est, c’est là ! ». Aujourd’hui on appellerait cela “ l’effet Waouh” !!!

Lors de la présélection (les trois jours) effectuée avant mon incorporation, ma formation d’électronicien et de radio-amateur semblait intéresser la Marine Nationale. J’aurais aimé naviguer, voir du pays, faire des escales.

Me voici Radio Technicien “RATEC” affecté au fort du Minou. Ma fonction principale au Petit Minou consistait à mettre en route le radar une fois par semaine et vérifier son bon fonctionnement. En cas de problème, une équipe de Thomson CSF venait sur le site et procédait aux éventuelles réparations.

Yves, de mémoire, nous en a dessiné les plans

Il s’agissait à l’époque d’un matériel de détection plutôt ancien. Sur les plaques signalétiques de l’unique moniteur vidéo qui se trouvait dans grande la salle du blockhaus, on pouvait lire la date de 1951. Le cœur de ce radar était le fameux ”Magnétron” à lampe Thomson.

La mise en route du radar consistait à se rendre dans la salle du premier (ou peut-être deuxième) étage de la tour. Il y avait là une grande armoire électrique sur laquelle il fallait switcher toute une série de gros commutateurs dans une séquence bien déterminée.

Cette procédure démarrait toute l’électronique et mettait en rotation l’antenne sous le radôme. La vitesse de rotation de cette antenne était assez lente, en phase avec la vitesse de rotation du faisceau sur le moniteur de contrôle dans le blockhaus.

Surveillance et maintenance du radar:

Tout comme je l’ai lu dans votre article précédent, “Un pompon rouge au Minou”, il fallait de temps en temps pénétrer sous le radôme. Pour cela il fallait, en haut de la tour, s’enfermer dans un sas de pressurisation, équilibrer la pression entre celle du radôme et celle du sas (pas cool pour les tympans !). On montait ensuite par une échelle métallique, on ouvrait alors une écoutille et de là, on accédait à la plateforme sous le radôme. Par un autre accès et sans contrainte de pressurisation, on pouvait grimper sur la passerelle extérieure entourant le radôme.

Bien entendu, il fallait en permanence conserver une pression d’air correcte sous le radôme. Celle-ci était gérée automatiquement par un compresseur.

En cas de coupure électrique du réseau, nous étions avertis par une alarme sonore qui retentissait dans le blockhaus. La nuit, le gardien de phare s’assurait de notre intervention en venant taper au carreau de notre maison. Cette complicité ne nous a jamais pris en défaut.

Nous attendions alors quelques minutes que l’alimentation électrique se rétablisse automatiquement via le groupe électrogène Berliet. Le groupe alternateur se trouvait sous terre dans l’ancienne batterie à l’entrée du fort . Ce moteur diésel était entretenu par Pierre, c’était son joujou. Mon copain, matelot mécanicien, surveillait avec attention le bon fonctionnement de la centrale électrique de secours. Il fallait régulièrement vérifier le niveau d’eau des batteries, contrôler les niveaux d’huile du moteur.

Lors des tempêtes, alors que l’ alarme retentissait, l’attente entre la coupure du courant et le rétablissement de l’électricité était plutôt angoissante.

Si le groupe ne démarrait pas, nous devions remonter sous la pluie et le vent jusqu’à l’entrée du fort munis de notre lampe torche. Il fallait déverrouiller la lourde porte blindée sous le porche. Là, sur un étroit palier surplombant cet escalier sans fin, nous descendions prudemment à 20 mètres sous terre jusqu’au local technique protégé.

(N.D.L.R): La centrale électrique de secours était implantée dans l’ancienne batterie de rupture. Les énormes canons de 320 mm transférés en septembre 1915 vers le front de l’Est avaient laissé place à un groupe électrogène.

En revoyant votre vidéo, j’ai tout de suite reconnu les lieux.

120 marches à descendre, si ma mémoire est bonne. Comme un souterrain qui descendrait sous terre. L’atmosphère y était plutôt sombre et hostile jusqu’à la salle du groupe électrogène.

La consigne en bas, avant d’ouvrir la dernière porte blindée, était de bloquer les systèmes de protection incendie. Il fallait alors réussir à démarrer le groupe manuellement. Quel bonheur !!!

Heureusement, lors de la grosse tempête de février 1974 qui a fait pas mal de dégâts sur l’Ouest de la Bretagne, le groupe a démarré automatiquement.

* N.D.L.R: (16 janvier – 6 février – 11 février, trois tempêtes marquent ce début d’année 1974 – Les forts coefficients de marées, 113 le 8 février, vont entraîner des naufrages en mer et des dégâts à terre dont d’importantes inondations).

Il était essentiel que la station soit toujours alimentée en électricité pour le radôme. En effet, une pompe maintenait en permanence une certaine pression afin que l’antenne rotative ne se retrouve pas en contact avec la protection sphérique (genre de caoutchouc épais) même lorsque le radar était à l’arrêt !

Et puis, entre nous, la pointe du Petit Minou était beaucoup plus photogénique avec un radôme bien gonflé et bien rond plutôt qu’avec un radôme en forme de torche !

Tout comme cela a été évoqué dans l’article “Un pompon rouge au Minou”, j’ai assisté à un exercice de largage de projectiles sur des bateaux virtuels en janvier 1974. Tout un état-major s’était déplacé pour l’occasion. A la suite de cet exercice, le premier-maître, Corentin, m’a montré comment développer les films dans la salle la plus basse du blockhaus.

Il y avait là plusieurs bacs dans lesquels nous avons versé des produits de développement. Il fallait ensuite passer les films dans les bains en respectant des temps d’immersion dans chacun des bacs. Je me souviens surtout avoir respiré un produit, pire que de l’ammoniaque. J’ai mis quelques instants pour retrouver mes esprits et ma respiration. Ce n’était pas le genre de produit à conserver ouvert dans ses placards !

Le Blockhaus était ventilé 24 heures sur 24, c’était assez bruyant à l’intérieur. Tous les vendredis, une équipe de deux à quatre personnes venait pour l’entretien de ce groupe. On les nommait entre nous « la goutte d’huile ». Leur intervention semblait bien souvent se limiter à ce contrôle.

La vie au fort:

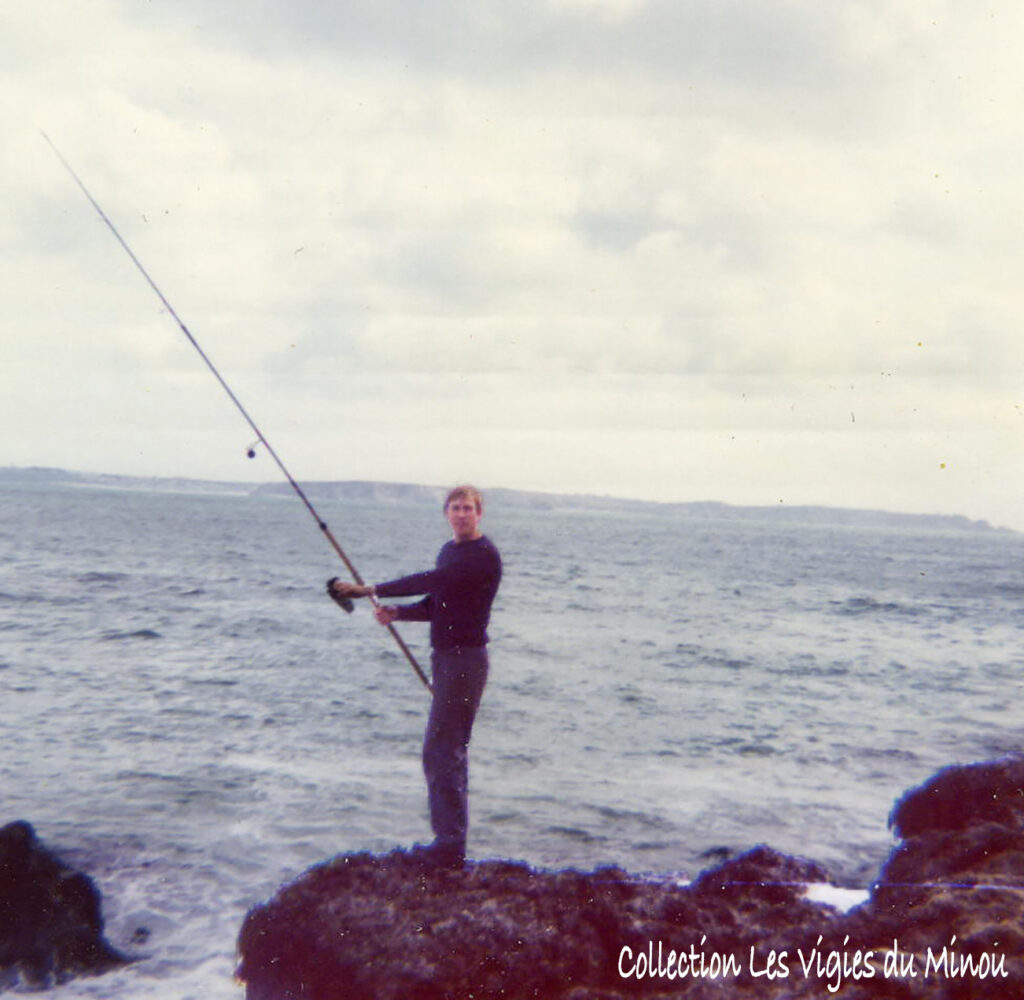

Mis à part l’activité autour de ce radar, il y avait celles qui nous prenaient plus de temps. Concocter nos repas, entretenir le site. A nos moments de détente, lecture, balades, quelques parties de pêche et cueillettes de coquillages. Je me souviens d’un endroit en particulier où, lors des grandes marées, il y avait de grosses moules de roche excellentes. Le vendredi au menu, il y avait souvent des langoustines achetées au marché, quel régal. Le soir, nous regardions la télévision. Enfin, jusqu’à ce soir du 13 février 1974 où l’écran du poste s’éteignit.

Malgré mes compétences en électronique et les réparations que j’effectuais occasionnellement, la télévision resta muette. L’antenne émettrice de Roc’h Trédudon venait d’être détruite par un attentat privant la Bretagne de ses trois chaînes télévisées. Dans la petite maison au pied du phare, pendant plusieurs semaines, Il fallut occuper nos soirées autrement.

Et puis, je m’en voudrais de ne pas évoquer les visites de notre plus proche voisin, Pierre Le Gall, le gardien du phare avec qui nous avons eu de longues conversations. Un sacré Monsieur qui est resté dans ma mémoire ! Une personne que je n’oublierai jamais car il m’a fasciné par les histoires qu’il m’a racontées.

Pierre m’a embarqué quelques fois sur sa “plate” (petite barque à fond plat) manœuvrée uniquement à la godille. Nous allions ainsi relever ses casiers aux abords du phare. Ce sont d’ailleurs (moi qui rêvais d’horizons lointains) les seules fois où j’ai pu “naviguer” durant ma période dans la Marine Nationale !

Cette fois là, il avait capturé une énorme araignée dans ses casiers. Pierre s’amusait de notre curiosité devant ce crustacé. Tout d’abord à essayer de le faire cuire, puis de la façon dont on pourrait le manger.

Notre gardien de phare lisait beaucoup, s’intéressait aux autres, un sacré chic type ! Il m’est arrivé d’aller faire des courses avec lui à La Trinité ou à Plouzané avec sa Simca 1100 spéciale. Je constatais bien souvent qu’il était apprécié par tous ceux que l’on rencontrait.

Nous nous arrêtions parfois au retour chez « Mélie » au croisement de la route du Conquet et du Minou. Dans ce petit commerce, c’était un capharnaüm, un empilement de sacs, de cartons et de choses diverses. Et puis Pierre a demandé une laisse pour son chien. En moi-même, je pensais qu’il était impossible de trouver cet article ici. Et pourtant … Emilie a grimpé sur une chaise pour atteindre le haut d’une étagère à droite de la porte d’entrée. Elle a retiré un carton poussiéreux et en a sorti des laisses. Et il y avait là le modèle qui convenait tout à fait à Pierre. Comme quoi, Amazon n’a rien inventé.

Au Minou, je n’ai hélas pas pris beaucoup de photos sur le site, hormis des photos de paysages. J’ai été trop respectueux des consignes concernant l’interdiction de prendre des photos sur ce site militaire.

Voilà, un bref résumé de mes 10 mois passés au Petit Minou, il y a plus de cinquante ans maintenant !

Il me reste encore un souvenir ancré dans ma tête mais qu’il m’est impossible de transmettre : ce sont les fabuleux couchers de soleil sur Camaret certains soirs ; tout simplement fabuleux !

PS : Je vous joins quelques photos que j’avais prises à l’époque ainsi que deux cartes postales que j’avais achetées dans la boutique d’Emilie.

-Yves et Pierre après ces dix mois passés au Minou sont repartis chacun de leur côté vers de nouvelles rencontres et la vie qui les attendait.

Les copains d’avant, bien des années plus tard se sont retrouvés. Nous tenions ici à les remercier. Les maisons déconstruites, les blockhaus abandonnés figés dans leur silence, le mystérieux souterrain plongeant dans les entrailles du fort nous ont, grâce à eux, révélé quelques-uns de leurs secrets.

Désormais, lorsque nous nous rendrons sur ce belvédère, Il nous sera plus facile d’imaginer l’animation qui pouvait y régner.

Nos deux matelots nous ont permis d’entrouvrir la porte de cette communauté du Minou où, marins, gardiens de phares, techniciens, cultivateurs, voisins, durant des années ont donné vie à ce site désormais protégé.

Le temps passe, nous n’y pourrons rien changer. Le bistrot, épicerie, marchande de bonbons et de cartes postales de Mélie est depuis longtemps fermé.

C’est là que je laissais mon vélo avant de prendre le car qui m’emmenait à l’école à Brest nous révélait il y a quelques jours l’un de nos adhérents. Les souvenirs reviennent.

Pierre et Yves, matelots et vigies du Minou, bien avant la création de notre association viennent désormais compléter le puzzle que nous tentons de reconstituer. Grand merci pour leurs témoignages et leurs photographies d’autant plus précieuses qu’à cette époque, seuls les couchers de soleil étaient autorisés.

- Yves et Pierre souhaitaient dédicacer ce témoignage en souvenir de Pierre et Corentin. Veilleurs désormais éternels partis trop tôt tout là-haut, pour allumer les étoiles.